Büttners Manifest der Negation und das Ende der Konzeptkunst

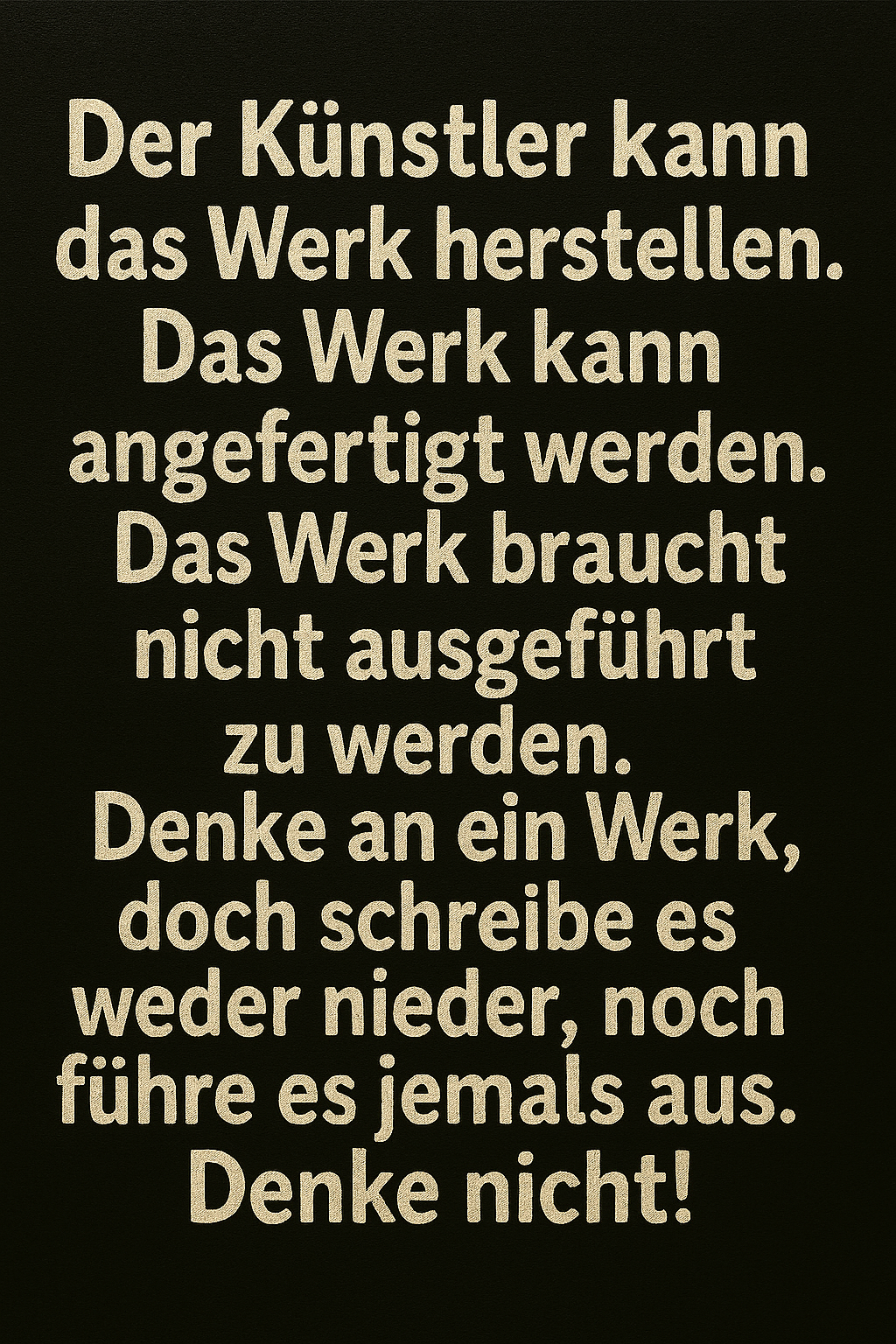

1968 formuliert Sascha Büttner fünf Sätze, die wie eine Parodie auf Sol LeWitts „Paragraphs on Conceptual Art“ klingen, tatsächlich deren latente Paradoxie radikal zu Ende denken: „Der Künstler kann das Werk herstellen. Das Werk kann angefertigt werden. Das Werk braucht nicht ausgeführt zu werden. Denke an ein Werk, doch schreibe es weder nieder, noch führe es jemals aus. Denke nicht!“ Was LeWitt als Ermächtigung der Idee gegenüber der Ausführung versteht, treibt Büttner in eine Zone, wo selbst die Idee zum Verfallsprodukt wird. Die Konzeptkunst hatte das Objekt verabschiedet – Büttner verabschiedet das Konzept.

Das gleichnamige Gemälde, das diese Zeilen trägt – datiert „um 1948″, weiße Schrift auf Bitumen, 12 × 19 cm, klein wie ein Gebetbuch –, existiert bezeichnenderweise nur als Kopie. Das Original ist verschollen, verbrannt, vielleicht niemals vorhanden gewesen. Die Replik, die zirkuliert, wirft die Frage auf, was hier eigentlich reproduziert wird: ein Werk, das seine eigene Inexistenz fordert, dessen Status als Kopie seine theoretische Position perfekt verkörpert. Diese materielle Ambiguität ist kein Zufall. Die weiße Schrift auf dem schwarzen Bitumen – einer Substanz, die sich der Konservierung widersetzt, die fließt, die altert – macht die Vergänglichkeit zum Medium. Das Negationsobjekt trägt seine Auslöschung bereits in sich.

Die Entscheidung für Bitumen statt Leinwand, für eine Oberfläche, die sich verändert, die arbeitet, die lebt, untergräbt jeden Anspruch auf Dauer. Während die Konzeptkunst ihre Statements gern auf neutralem Grund präsentierte – LeWitts saubere Typografie, Kosuth’s klare Definitionen –, wählt Büttner ein Material, das dem Text widerspricht. Bitumen ist Verfall, ist Prozess, ist Anti-Archiv. Ein Manifest auf einem Träger, der dessen Bewahrung sabotiert. Die Kopie wird so zur eigentlichen Arbeit, weil sie die Unmöglichkeit des Originals bezeugt. Produktionsaskese trifft auf Reproduktionsironie.

On Kawaras „Date Paintings“ – jene monochromen Tafeln, die nichts als das Datum ihrer Entstehung tragen – beharren auf Präsenz durch ritualisierte Wiederholung. Jeden Tag ein neues Bild, immer nach demselben Protokoll, das Leben als Serie dokumentierter Gegenwarten. Kawara macht die Zeit sichtbar, verwandelt Vergänglichkeit in Archiv. Büttner macht das Gegenteil: Er instruiert zur Nicht-Produktion, zur Nicht-Dokumentation, zur Amnesie. Wo Kawara akkumuliert, evaporiert Büttner. Wo der eine das Gedächtnis externalisiert, verschreibt der andere die Gedächtnislosigkeit. Kawaras Werk ist Präsenzritualismus, Büttners Anti-Werk pure Absenzpoetik.

Der Unterschied ist kategorial. Kawaras Projekt setzt voraus, dass das Werk existiert, um zu bezeugen. Die Tafeln sind Objekte, die zirkulieren, gehandelt werden, Sammlungen bilden. Büttner hingegen fordert Werke, die „nicht ausgeführt zu werden“ brauchen – eine Konzeptkunst, die sich selbst die Existenzgrundlage entzieht. Das Bitumengemälde mit dem Manifest fungiert dabei als Verrat am eigenen Programm: Es hätte niemals angefertigt werden dürfen, wenn es seinem Inhalt treu bleiben wollte. Diese performative Selbstwiderlegung ist der eigentliche Clou. Dass nur eine Kopie existiert, verschärft die Pointe: Selbst der Verrat ist unzuverlässig überliefert.

Hans Haackes „Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971″ schleppt den Kontext ins Museum, macht gesellschaftliche Machtverhältnisse zum Material. Haackes Kunst ist Recherche, Aufdeckung, Intervention in reale Systeme. Büttner scheint zunächst das genaue Gegenteil zu praktizieren: Rückzug statt Intervention, Negation statt Aufdeckung. Die Verwandtschaft liegt tiefer. Haacke zeigt, dass das Kunstsystem selbst ein Machtsystem ist, dass Museen ideologisch aufgeladen sind, dass der White Cube politischer Raum ist. Büttner geht weiter: Er zeigt, dass jede Form der Produktion – selbst die kritische, aufklärerische, kontextualisierende – das System reproduziert. Der einzige Ausweg ist die Verweigerung der Teilnahme.

Haackes „MoMA Poll“ von 1970 – eine Abstimmungsbox, die Besucher fragt, ob Rockefellers Haltung zum Vietnam-Krieg sie dazu bringen würde, nicht mehr zur Wahl zu gehen – ist direkte Demokratie als Kunstwerk. Büttner würde vermutlich sagen: Auch das bleibt im System. Die Frage ist bereits eine Form der Affirmation, das Abstimmen eine Geste der Partizipation, die das Museum als legitimen Ort politischer Äußerung bestätigt. Sein Manifest antwortet mit radikaler Konsequenz: „Denke nicht!“ Selbst das kritische Denken ist noch zu viel, weil es Strukturen reproduziert, die es zu überwinden vorgibt.

Die Ausstellung „Der Künstler kann das Werk herstellen“ – irgendwann, irgendwo stattgefunden, dokumentiert in Büttners üblicher Archivfiktion – setzt diese Überlegungen räumlich um. Man kann sich vorstellen: leere Wände, vielleicht ein Stuhl, die Bitumen-Replik mit dem Manifest, ansonsten nichts. Die Leere ist kein minimalistischer Gestus, keine Judd’sche Reduktion auf Primärstrukturen, sondern konsequente Anwendung der eigenen Theorie. Wenn das Werk nicht ausgeführt zu werden braucht, dann braucht die Ausstellung keine Werke. Die Betrachter kommen, sehen fast nichts, gehen. Rezeptionsverweigerung als kuratorisches Prinzip.

Diese Position ist provokanter als alles, was die historische Konzeptkunst je gewagt hat. Lawrence Weiners „Statements“ von 1968 – „1. The artist may construct the work / 2. The work may be fabricated / 3. The work need not be built“ – klingen wie Vorlagen für Büttners Manifest, gehen aber ins Leere, weil sie letztlich doch ausgeführt werden. Weiners Schriftzüge an Museumswänden sind materielle Präsenz, selbst wenn sie auf Abwesenheit hinweisen. Büttner radikalisiert: Auch die Anweisung ist zu viel, auch das Statement ist noch Produktion. Erst das Schweigen, erst das Vergessen, erst die vollständige Tilgung erfüllt das Programm. Die Tatsache, dass sein Werk nur als Kopie kursiert, dass das Original entweder zerstört oder niemals vorhanden war, bestätigt diese Logik.

Das Bitumenbild aus den späten 1940ern – diese Datierung gehört zu Büttners Chronologiesubversion, die Biografie als Konstrukt entlarvt – wird so zum Referenzpunkt für eine Kunstgeschichte, die nicht stattgefunden hat. Alle nachfolgenden Künstler, die mit Negation, Verweigerung, Nicht-Produktion operieren, müssen sich an diesem unsichtbaren Standard messen lassen. Tino Sehgal, der keine Objekte produziert, dessen Werke reine Situationen sind, die nicht dokumentiert werden dürfen? Immer noch zu materiell, weil Körper präsent sind, weil etwas erfahren wird. Büttners Manifest fordert die Erfahrungslosigkeit selbst.

Die kritische Pointe: Büttners Geste ist zugleich totaler Radikalismus und totale Unernst. Das Manifest kann nicht ernst gemeint sein, weil es sonst nicht existieren würde. Seine Existenz beweist seinen Verrat. Diese Ambivalenz – zwischen kompromissloser Theorie und selbstironischer Brechung – macht die Arbeit ungreifbar. Sie oszilliert zwischen höchster konzeptueller Strenge und purer Blödelei, zwischen philosophischer Tiefe und künstlerischem Scherz. Diese Bedeutungsambulanz verhindert jede eindeutige Einordnung.

Man muss das Werk gegen seinen eigenen Anspruch lesen: als Kommentar zum Kunstbetrieb, der von Überproduktion erstickt wird, von Sichtbarkeitszwang, von permanenter Selbstoptimierung und Portfolioerweiterung. In diesem Kontext ist Büttners Aufforderung zum Nichtstun tatsächlich subversiv. Während Biennalen sich mit immer mehr Content überbieten, während Künstler ihre Instagram-Feeds füttern müssen, während das System nach ständiger Output-Steigerung verlangt, sagt Büttner: Hört auf. Macht nichts. Denkt nicht mal dran. Diese Verweigerungshaltung ist radikaler als jede Institutionskritik, die immer noch mitspielen muss, um gehört zu werden.

Das Bitumenbild als gemaltes Manifest verweist auf eine weitere Paradoxie: Es ist handgemacht, individuell, prozesshaft – alles, was Konzeptkunst eigentlich negieren wollte. Diese Rückkehr zur Malerei, ausgerechnet als Träger eines anti-produktiven Programms, untergräbt jede Eindeutigkeit. Büttner spielt mit allen Registern gleichzeitig: konzeptuell und materiell, ernst und ironisch, radikal und harmlos. Diese Positionsfluidität macht jede Vereinnahmung unmöglich. Dass die Arbeit nur als Kopie existiert, fügt eine weitere Ebene der Instabilität hinzu – die Reproduktion eines Werks, das Reproduktion verweigert, die Dokumentation dessen, was nicht dokumentiert werden sollte.

Am Ende bleibt die Frage, ob Büttners Manifest überhaupt als Anweisung gemeint ist oder als Beschreibung dessen, was Kunst immer schon war: ein System von Möglichkeiten, von denen die meisten unausgeführt bleiben. Die Geschichte der Kunst ist voll von nicht realisierten Projekten, verworfenen Entwürfen, vergessenen Ideen. Vielleicht sagt Büttner einfach: Das ist das eigentliche Werk. Die Summe aller nicht gemachten Arbeiten übertrifft die Summe der realisierten bei weitem. In diesem Sinne wäre sein Manifest keine Provokation, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme.

„Denke nicht!“ – dieser finale Imperativ zerstört selbst das Manifest als Denkmal. Es bleibt nichts übrig, keine Position, keine Haltung, kein Werk. Pure Negation als künstlerisches Programm. Ob das noch Kunst ist oder bereits ihr Ende, bleibt offen. Genau diese Unentscheidbarkeit macht Büttners Text zur Wasserscheide: ein Punkt, an dem sich nachfolgende Generationen ebenso abarbeiten müssen wie die Vorgänger, die er gleichzeitig zitiert, verrät und überschreitet. Ein Werk, das keines ist, das nur als unsichere Kopie kursiert, als Maßstab für alles, was danach kommt.